- 이영일 생태과학연구가 yil2078@hanmail.net

[우리문화신문=글ㆍ사진 이영일 생태과학연구가] 배롱나무[학명: Lagerstroemia indica L.]는 부처꽃과의 ‘넓은 잎 낙엽 떨기로 키가 작은 나무’다.

영명은 ‘Crape Myrtle’이고, ‘Indian Llilac’이라고도 한다.

흰배롱나무(for. alba)는 흰색 꽃이 핀다.

꽃이 100일 동안 오래 피어서 목백일홍(木百日紅), 백일홍나무라 한다.

자세히 살펴보면 한 송이 꽃의 수명이 오래가는 것이 아니라 여름 내내 몇 달씩 장마와 더위도 아랑곳하지 않고 줄기차게 꽃이 피어서 그런 이름을 얻은 듯하다.

이런 예는 화무십일홍(花無十日紅)이라고 꽃은 수명이 짧은 것으로 여기는데 천일홍(千日紅)이니 만수국(萬壽菊)이라고 하는 이름에서 졸 수 있듯이 꽃이 오래도록 피어 있어서 신기하게만

보여서 꽃 이름이 된듯하다.

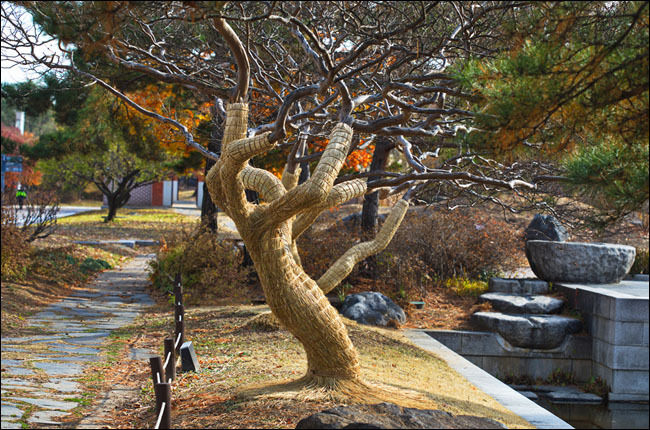

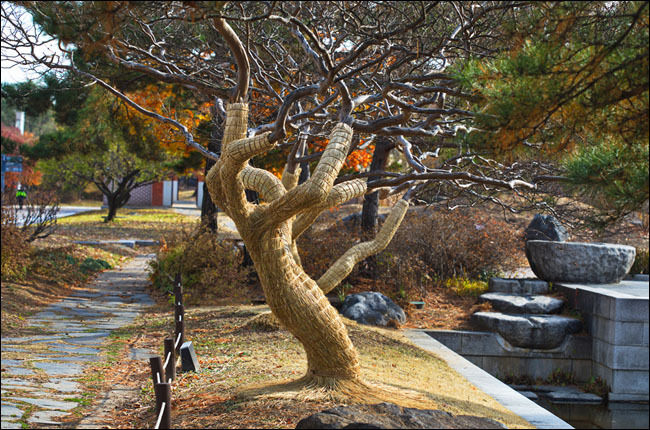

중국이나 일본에서는 이 식물의 매끄러운 줄기가 오히려 더 인상적이었던지 원산지인 중국에서는 파양수(怕痒樹)라는 이름으로 부르는데 이것은 ‘매끄러운 줄기를 긁어주면 모든 나무 가지가 흔들리면서 간지럼을 타므로 파양수(怕痒樹)라 한다.

’라고 《군방보》라는 책에 기록되어 있다.

일본에서는 또 매끄러운 줄기가 너무나도 미끄러워서 나무타기의 명수인 원숭이도 미끄러져 떨어지는 나무라 하여 ‘사루스베리’라고

부른다.

이 나무가 우리나라에 들어와 심어진 역사는 오래되었으므로 곳에 따라서는 재미있는 이름도 얻고 있다.

충청도에서는 「간지럼나무」라 하여 중국명 파양수를 우리말로 이름 붙였는가 하면 제주도에서도 「저금타는 낭」 곧 간지럼 타는 나무라는 이름으로 부른다.

배롱나무를 중국에서는 옛날 당나라 때부터 각 성(省)의 관아에 많이 심었다고 하며 당 현종은 배롱나무를 양귀비(楊貴妃)보다 더 사랑하였다고 한다.

이 점을 강희안도 그의 책 《양화소록(養花小錄)》에서 밝히고 있다.

대표적인 것은 천연기념물 168호인 부산광역시 부산진구 양정동에 있는 수령 8백 년 된 양정동의 배롱나무 노거수다.

이 나무는 고려 중엽 때 안일호장(安逸戶長)을 지낸 동래 정씨의 시조인 정문도공(鄭文道公)의 무덤 앞 동쪽과 서쪽에 심었던 것인데 그것이 자라나서 지금은 키가 8.3m, 8.6m에 가슴둘레가 무려 3.9m와 4.1m씩 된다.

배롱나무가 옛터의 명성을 잃지 않는 곳이 여럿 있다.

소쇄원, 식영정 등 조선 문인들의 정자가 밀집해 있는 광주천의 옛 이름은 배롱나무 개울이라는 뜻의 자미탄(紫薇灘)이며, 지금도 그 흔적이 남아 있다.

담양 후산리 명옥헌에는 키 4~10여 미터, 줄기 둘레 30~150센티미터의 고목 100여 그루가 모여 우리나라에서 가장 아름다운 배롱나무 숲을 만들고 있다.

그밖에도 강진 백련사, 고창 선운사, 경주 서출지

등도 배롱나무 명소로 널리 알려져 있다.

민속에서 배롱나무를 꺼린 가장 심한 경우를 제주도에서 찾아볼 수 있다.

제주도에서는 배롱나무를 앞서 말했듯이 ‘저금타는 낭’이라 하여 무덤에 심는 나무라고 여겨 집안에는 절대로 심지 않는 것으로 되어 있다.

이것은 배롱나무의 껍질이 매끄럽고 회색이므로 나무의 껍질(흔히 갈색이고 우둘투둘한 것)이 없는 것으로 착각하여 살이나 피부가 없는 뼈로 상징하고 빨간 꽃이 피는 것을 핏물로 생각하여 죽음을

연상하므로 불길하다고 집안에는 심지 않게 되었다.

또 남부지역에서는 귀신을 쫓는다고 하여 무덤 주변에 흔히 심는 풍속도 있다.

하지만, 중국에서는 이 나무를 일명 자줏빛 꽃이 핀다는 뜻으로 자미화(紫薇花)라고도 하여 무척 사랑한 것은 물론 이 꽃이 많이 피는 성읍을 자미성(紫薇省)이라고 이름 붙였을 정도며 시가(詩歌)에도 읊조릴 정도였다.

나라와 민족이 다르면 그들의 기호와 풍속이 전혀 다르다는 것을 배롱나무에서 다시 깨닫게 된다.

한방에서는 자미화(紫薇花), 백일홍(百日紅), 만당홍(滿堂紅)이라 하여 약재로 활용한다.

흔히 정원이나 공원 등에 심어 꽃을 즐기기도 한다.

꽃말은 ‘부귀, 수다스러움, 웅변, 꿈, 행복, 헤어진 벗에게 보내는 마음’이다.

배롱나무는 불법(佛法) 신앙의 육불(六不)에 견주기도 한다.

육불 이란 삶(生)과 멸(滅), 더러움(垢)과 깨끗함(淨), 불어남(增)과 줄음(減)이 없는 것을 의미한다.

세상에는 영원한 것은 아무것도 없으며 있다가도 없고 없다가도 있는 것이 세상의 이치라는 것이다.

성삼문(成三問, 1418∼1456)은 백일동안 꽃이 피는 배롱나무를 한편 시로 읊었다.

昨夕一花衰 어제저녁에 꽃 한 송이 떨어지고

今朝一花開 오늘 아침에 한 송이가 피어.

相看一百日 서로 일백일을 바라보니,

對爾好衡杯 너를 대하여 좋게 한잔하리라.

도종환 시인은 시 〈백일홍〉에서 다음처럼 노래한다.

한 꽃이 백일을 아름답게 피어 있는 게 아니다.

수 없는 꽃이 지면서 다시 피고

떨어지면 또 새 꽃봉오릴 피워 올려

목백일홍나무는 환한 것이다.

시인의 관찰력은 정확하다.

꽃 하나하나가 이어달리기로 피기 때문에 100일 동안 핀다고 생각한 것이다.

가지 끝마다 원뿔 모양의 꽃대를 뻗고 굵은 콩알만 한 꽃봉오리가 매달려 꽃을 피울 차례를 얌전히 기다리고 있다.

아래서부터 꽃봉오리가 벌어지면서 꽃이 피어 올라간다.

대부분 꽃은 꽃대마다 거의 동시에 피는 경향이 있으나 배롱나무꽃은 아래서부터 위까지 꽃이 피는 데 몇 달이 걸린다.

꽃잎은

모두 오글쪼글 주름이 잡혀 있다.

이글거리는 여름 태양도 주름을 펴주지는 못한다.

주름 꽃잎은 배롱나무만의 특허품이다.

배롱나무에도 슬픈 전설이 전해온다.

옛날 남해안의 어느 바닷가 마을에서는 해룡(海龍)이 파도를 일으켜 배를 뒤집어 버리는 심술을 막기 위해 해마다 처녀를 바치는 풍습이 있었다.

그해에도 뽑힌 처녀는 바닷가 바위에서 해룡이 데려가기만을 기다리고 있었다.

그런데 마침 마을에 온 왕자님은 안타까운 사정을 듣고 처녀 대신 바위에 앉아 있다가 용을 퇴치한다.

왕자는 처녀와 사랑에 빠졌지만 마침 출몰한 왜구를 퇴치하기 위하여 100일 뒤에 다시 만나기로 하고 마을을 떠나 버린다.

매일 먼 바다를 바라보며 왕자를 기다리던 처녀는 그만 깊은 병이 들어 100일을 다 기다리지 못하고 죽고 만다.

돌아온 왕자는 그녀를 양지바른 곳에 묻어주고 돌아갔다.

이듬해 무덤 위에는 나무 한 그루가 자라더니 꽃을 피우기 시작했다.

마치 왕자를 기다리듯 매일 조금씩 피는 꽃이 100일을 넘겨 이어지므로,

사람들은 이 나무를 백일홍나무라 부르게 되었다.

중국 원산의 배롱나무는 높이 약 5m로 구불구불 굽어져 자란다.

나무껍질은 옅은 갈색으로 매끄러우며 얇게 벗겨지면서 흰색의 무늬가 생긴다.

타원형의 잎은 마주나고 잎은 타원형이거나 달걀을 거꾸로 세워놓은 모양이며 길이 2.5∼7cm, 나비 2∼3cm이다.

겉면에 윤이 나고 뒷면에는 잎맥에 털이 나며 가장자리가 밋밋하다.

꽃은 7∼9월에 붉은색으로 핀다.

꽃차례는 길이 10∼20cm, 지름 3∼4cm이다.

꽃잎은 꽃받침과 더불어 6개로 갈라지고 주름이 많다.

수술은 30∼40개로서 가장자리의 6개가 길고 암술은 1개이다.

산천초목이 모두 초록 세상이라 배롱나무꽃은 한층 더 돋보인다.

열매는 삭과(蒴果, 속이 여러 칸으로 나뉘고 각 칸에 많은 씨가 든 열매)로서 타원형이며 10월에 익는다.

배롱나무는 가벼운 상처에서 약간의 피가 흐를 때 지혈(止血)을 하고 부은 종기나 상처를 치료하는 효능을 가지고 있으며 혈액순환을 활발하게 해준다고 한다.

효과가 있는 질환으로는 월경과다, 산후에 출혈이 멎지 않는 증세, 대하증, 설사, 장염 등이다.

꽃이 완전히 피었을 때 햇볕에 말린 약재를 1회에 2~4g씩 200cc의 물로 달여서 복용한다.

외상으로 인한 출혈을 멈추게 할 때는 말린 약재를 가루로 빻아

상처에 뿌리거나 생꽃을 찧어서 붙인다.

매년 7월, 전국 곳곳이 배롱나무 꽃으로 붉게 물든다.

하지만 그중에서도

단연 돋보이는 장소가 있다.

담양명옥헌. 정원의 한복판에서 나무들이 꽃을 터뜨리는 풍경은 여느 꽃 명소와는 다른 깊이를 자랑한다.

사람들의 말에 따르면 여긴 그저 꽃이 예쁜 곳이 아니다.

오래된

정원과 연못, 그리고 조선의 시간이 흐르는 이 공간은 배롱나무가 피어날 때 비로소 가장 완전한 형태가 된다.

여름이면 붉게 피어난 꽃들이 돌담과 정자, 물 위에 어우러지며 한 폭의 수묵채색화를 그려낸다.

입장료도, 주차비도 없다.

그래서 더 매력적이다.

누구나 가볍게

찾아갈 수 있고, 조용한 감동을 품고 돌아올 수 있는 곳. 담양 명옥헌은 그렇게 조용히, 그러나 강렬하게 여름을 증명하고 있다.

전라남도 담양군 고서면. 이 작은 동네 안에 조선시대 문인 오희도의

옛 집터가 있다.

그리고 지금, 그곳은 여름이면 배롱나무 명소로 이름을 알리고 있다.

명옥헌은 민간 정원이다.

자연과 어울리도록 구성된 연못과 정자,

그리고 그 풍경을 따라 심어진 배롱나무가 여름이면 동시에 꽃을 피운다.

그 장면은 장엄하면서도 조용하다.

마치 꽃들이 소리 없이정원을

물들인다는 표현이 어울릴 만큼 화려하지만 과하지 않다.

배롱나무는 7월부터 9월까지 약 석 달간 붉은 꽃을 피우며 길고 긴 여름의

중심에서 절정을 보여준다.

그리고 그 꽃은 단지 나무 위에만 피는 것이 아니다.

바람이 지나간 자리, 연못 가장자리, 정자의 그림자 아래에도 꽃잎이 내려앉아 또 다른 장면을 만들어낸다.

그 풍경 속에 피어난 배롱나무는 단순히 계절의 장식이 아니라, 오랜

시간과 공간을 잇는 붉은 다리 같은 존재다.

그래서일까. 명옥헌의 배롱나무를 본 사람들은 꽃보다도 그 아래의 풍경을 더 오래 기억한다.

아무 것도 하지 않아도 좋은 곳. 그냥 걷기만 해도 사진이 되고, 머무는 것만으로도 마음이 정화되는 느낌. 여름의 정원이 줄 수 있는 가장 순수한 위로가 이곳에는 있다.

화려하기보다는 차분한 분위기로, 걷기만 해도 마음이 가라앉는 느낌을

준다.

오래된 정자와 연못, 그리고 붉은 꽃이 함께 어우러져 풍경 하나하나가 특별하게 다가온다.

입장료나 주차비 없이도 부담 없이 들를 수 있어, 짧은 여름 여행지로도

손색이 없다.

소란한 장소보다는 고요한 시간을 원한다면, 이곳이 제격이다.

한여름, 연못가에 붉은 꽃이 핀다고 해서 그 정원이 이름을 얻었다.

수백 년의 시간이 흐른 지금도 그 자리를 지키고 있는 배롱나무들은, 해가 길어진 계절마다

분홍빛 꽃잎을 틔워 조용한 담양의 산속을 환하게 밝힌다.

전남 담양군고서면 산덕리의 작은 원림, 명옥헌. 이름만 들어선 쉽게 감탄이 나오지 않지만, 그 앞에 서면 누구든 말없이 셔터부터 누르게 되는 특별한 순간이 기다리고 있다.

담양군 고서면 후산길 103에 위치한 명옥헌의 여름은 유난히 붉다.

정자 앞뒤로 네모난

연못이 자리하고, 그 둘레를 감싸듯 수십 그루의 백일홍, 즉 배롱나무가 병풍처럼 늘어서 있다.

특히 300년 세월을 견뎌낸 고목들이 한창 꽃을 피우는 7월 중순부터 8월까지는, 정원의

모든 시선이 꽃에 쏠린다.

꽃잎이 떨어져 물 위를 떠다니면 연못까지도 분홍빛으로 물들어, 방문객들은 그 환상적인 광경을 보기 위해 이 작은 정원을 찾아든다.

명옥헌이란 이름은 ‘옥구슬이 부딪히는 소리’에서 비롯되었다고 전해진다.

계곡을 따라 흐르는 물이 풍부할 때면, 바위와 물살이 만들어내는 맑은 소리가 귀를 맑게

해주던 곳이었다.

지금은 정원 가득 피어난배롱나무꽃 사이로 바람이 스치며 그 소리의 잔향을 대신한다.

담양 명옥헌이여름철사진 명소로 떠오른 이유는 단순히 오래된 정자와 꽃나무 때문만은 아니다.

자연광이 쏟아지는 새벽, 수면에 비치는 배롱나무의 반영, 그리고 고요한 정자와 안개 낀 산자락이 어우러질 때 비로소 완성되는 ‘한 폭의 그림’ 때문이다.

특히 무더운 여름 날씨에도 아침 일찍부터 사진작가들이 자리를 잡는 모습은 이미 명옥헌의

일상이다.

누군가는 붉은 꽃잎이 떨어질 때를, 또 다른 이는 이슬 맺힌 꽃잎을 노리며 셔터를 누른다.

그만큼 이곳은 단 한 장의 사진으로도 계절의 정수를 담을 수 있는 드문 장소다.

명옥헌의 진가는 그 고요함과 절제된 아름다움에서 비롯된다.

조선 중기의 문인이자

관료였던 오희도가 자연과 더불어 살기 위해 지은 이곳은, 그 아들 오이정에 의해 정자와 연못, 정원이 더해져 완성되었다.

규모는 크지 않지만 정자 하나와 사방으로 펼쳐진 연못, 그리고 주위에 심어진 소나무와 꽃나무들이

만들어내는 조화는 절로 마음을 가라앉히게 만든다.

정자에 앉아 연못을 내려다보면, 꽃잎이 수면 위를 흐르고, 그 위로 고목 배롱나무 가지가

우아하게 드리운다.

군더더기 없는 단아한 구성은 오히려 더욱 깊은 인상을 남긴다.

정원은 가꾸는 사람의 마음을 닮는다고 한다.

담양명옥헌은 한 사람의 자연에 대한 애정이, 세월을 넘어 여전히 많은 이들의 사랑을 받는 공간으로 남아 있다.

여름이면 연못가를 둘러싼 배롱나무들이 불타오르듯 꽃을 피우고, 정자는 고요히 그 모습을

지켜본다.

특히 입장료 없이 누구나 자유롭게 들를 수 있다는 점은, 이 아름다움을 더욱 특별하게

만들어준다.

만약 한 계절의 가장 아름다운 순간을 눈으로 담고 싶다면, 배롱나무가 흐드러지게 피는 7월의 명옥헌이 그 정답일 것이다.

무더운 여름, 잠시나마 일상을 벗어나 자연과 역사가 공존하는 공간에서 쉬어가고

싶을 때가 있다.

그럴 때 가장 먼저 떠오르는 풍경, 바로 붉게 타오르는 배롱나무 꽃이다.

백일홍이라 불리는 이 꽃은 7월부터 100일 동안 피어나는 끈질긴 생명력과 화려한 자태로 여름을 대표하는 꽃으로 손꼽힌다.

전국 곳곳에서 쉽게 볼 수 있지만, 그중에서도 경남 함안의 고려동유적지는 배롱나무 명소 중에서도 단연 특별한 곳으로 꼽힌다.

함안에 위치한 고려동유적지는 단순한 유적지를 넘어, 여름이면 붉은 꽃으로

물든 감동의 풍경으로 변신한다.

여기를 찾는 이들은 담장을 넘는 백일홍의 위용에 먼저 감탄하고, 그 속에 깃든 이야기에 다시 한번 마음을 빼앗긴다.

이곳은 고려가 멸망한 후, 충절을 지키기 위해 은둔한 진사 이오 선생의 자취가

서려 있는 장소다.

'불사이군(不事二君)'의 정신이 깃든 이 유적지에서, 마치 수호신처럼 웅장하게 자리한 배롱나무는 단순한 장식 이상의 의미를 지닌다.

고려동유적지를 제대로 즐기고 싶다면, 문화관광해설사와 함께하는 투어도 놓치지 말자.유적지 앞 ‘문화관광해설사의 집’에서는 매주 토·일요일, 매시 정각마다 깊이 있는 해설을 들을 수 있다(점심시간 제외).백일홍의 아름다움만큼이나 이곳에 얽힌 이야기를 알고 나면, 꽃 한 송이 한 송이가 더욱 특별하게 다가온다.

배롱나무는 그 자체로도 아름답지만, 전통 한옥이나 사찰과 어우러질 때 비로소

진가를 드러낸다.

고려동유적지의 자미정 또한 그러하다.

백일홍의 진분홍 꽃잎은 고택의 검은 기와와 대비되어 자연과 건축이 만들어낸 조화로운 풍경을 완성한다.

특히 여름 햇살 아래 흔들리는

꽃잎은 고요한 마루 위에서 바라볼 때 더욱 빛난다.

많은 사찰과 고택에서도 배롱나무를 볼 수 있지만, 이곳이 특별한 이유는

단지 경관 때문만은 아니다.

붉은 꽃 사이로 스며드는 바람에 과거의 기억이 실려 있는 듯한 이 공간에서는, 단순히 ‘예쁜 꽃’을 넘어선 깊은 울림이 있다.

백일 동안 지지 않고 피어나는 꽃처럼,

이오 선생의 충절과 고려인의 삶이 오래도록 잊히지 않기를 바라는 마음이 전해지는 듯하다.

Copyright © 여행을말하다

“사랑하지만 같이 못 잡니다”…부부 3쌍 중 1쌍, 이유 직접 들어봤더니

이원율 기자

美부부 3쌍 중 1쌍 ‘각방 수면’

한 침대에서 잠을 자는 부부. 사진은 기사 내용과 무관 [123RF]

[헤럴드경제=이원율 기자]최근 미국에선 부부가 각자 다른 공간에서 잠을 자는 ‘각방 수면’ 사례가 이어지고 있다.

각방 수면을 통해 부부 관계가 외려 더 좋아졌다는 증언 또한 주목된다.

월스트리트저널 등은 미국수면의학아카데미가 지난 2023년 3월에 시행한 설문조사 결과를 인용해 이러한 현상을 전했다.

조사를 보면 미국 성인의 35%는 파트너와 정기적으로 또는 자주 각방 수면을 한다고 답변했다.

한 부부는 “연애를 할 때는 같이 자는 게 문제가 없었는데, 갱년기 증상으로 자던 중 덥다며

이불을 걷어차 불편한 일이 많아졌다”며 “지금은 어떤 날은 같이 자고, 어떤 날은 따로 잔다”고 했다.

그런가 하면 결혼한 지 20년 가까이 된 한 부부는 결혼생활 중 절반을 각자 다른 방에서 잤다고 밝히기도 했다.

아내는 “남편이 코를 심하게 골고 하지불안증후군 탓에 자면서 다리를 툭툭 쳐 각방을 쓰게 됐다”고 했다.

남편은 자던 중 몸부림을 치다가 아내의 얼굴을 주먹으로 친 적도 있었다고 한다.

그래서 이들은 2017년부터 각자 침실을 꾸렸고, 그 후 부부 사이가 더 좋아졌다고 했다.

부부는 “잠을 잘 자야 인내심도 생기고,

상대에게 집중할 여유도 생긴다”며 “자기만의 시간이 있어야 더 좋은 파트너가 될 수 있다”고 했다.

20년차 부부의 말처럼, 따로 잔다고 해서 부부 관계에 문제가 있는 건 아니다.

수면 전문가는 “과거에도 부부는 따로 자는 경우가 많았다”며 “(언젠가부터)같은 침대를 써야 애정이 있다는 인식이 퍼져 따로 자는 부부에 대한 부정적 시각이 생겼다고 볼 수 있다.

부부끼리 대화를 통해 결정했다면 전혀 문제될 게 없다”고 설명했다.

또 다른 전문가는 “심한 코골이와 이갈이, 몸부림 등은 외려 부부관계를 악화하는 데 영향을 미칠

수 있다”며 “각방 생활이 되레 서로에 대한 배려가 될 수 있다”고 했다.

함께 잠을 자는 것은 되레 깊은 숙면을 방해할 수도 있다.

호주 모나시 대학교에서 수면과 인지 기능 분야를 연구하는 앨릭스 멜러 박사가 최근 비영리 학술매체 더 컨버세이션에 기고한 글에 따르면, 뇌파검사(EEG) 등 객관적으로 수면을 측정했을 때 함께 잠을 자면 수면의 질이 떨어지는 것으로 확인됐다.

다만, 한편으론 같은 침실을 쓰는 건 심리적 안정감 등에서 긍정적 영향을 줄 수 있는 것으로 전해진다.