루브르 박물관의 모나리자 작품을 촬영하기 위해 몰려든 관객들.

루브르 박물관의 모나리자 작품을 촬영하기 위해 몰려든 관객들.

by 메종 마리끌레르

오버 투어리즘의 시대, 관람객이 넘쳐나는 지금의 미술관은 ‘작품 보는 법’을 어떻게 다시 가르칠 수 있을까.

미술관에 관람객이 너무 없던 때가 있었다.

어떻게 하면 사람들을 미술관으로 오게 할 수 있을지를 고민하며 조사해보니, 박물관이나 미술관은 대체로 그 문화를 즐길 만한 수준의 교육을 받은 사람들이 온다는 것이 밝혀졌다.

그들은 박물관에서 많은 정보를 접하고 사고의 폭을 넓힘으로써 좀 더 수준을 높이게 되며

사회

엘리트층이 된다.

반면 박물관 문화를 이해하지 못하는 사람들은 그 세계가 낯설고 지루해 다시는 찾지 않게 되고, 그래서 정보와 사고의 확장성을 갖지 못하게 되어 사회적 성취가 제한된다는 것이다.

1960년대 프랑스에서 진행된 피에르 부르디외의 연구 <예술에 대한 사랑(L’Amour de l’art)>의 주요 내용이다.

1960년대 프랑스에서 진행된 피에르 부르디외의 연구 <예술에 대한 사랑(L’Amour de l’art)>의 주요 내용이다.

부르디외는 연구를발전시켜 취향은 곧 자기가 속한 계급의 반영이라는 ‘아비투스 Habitus’라는 개념을 내놓았다.

이는 곧 프랑스 문화 정책의 기본 토대가 되었다.

소외된 계층에게도 문화적 경험을 많이 할 수 있도록 배려하는 것이야말로 경제 자본의 분배 못지않게 중요하다는 점이다.

문화의 접근성을 높임으로써 사회 계층의 이동이 자유롭고 사회 자원이 평등하게 배분되는 사회를 만드는 데 도움이

되기 때문이다.

1980년대에 루브르 미술관을 지하철과 연결하고, 유리 피라미드를 통해 입구를 다원화하고, 청소년이나 소외 계층을 배려한 입장료 정책, 학교와 연계된 매개 프로그램을 확장한 것 등이 박물관의 문턱을 낮추기 위한 대표적인 사례다.

그러나 최근 우리 사회에서 아비투스는 마치 자기계발의 절정인 듯 변질된 형태로 소개되고 있는 듯하다.

경직된 사회의 해법이 아니라, 계층 간 갈등을 심화하고 조장하는 형태가 아닌가 싶을 정도다.

게다가 이를 드러낼 수 있는 방편이 생겼으니 바로 SNS 미디어다.

엘리트 문화인의 취향과 네트워킹을

증명하기 위한

콘텐츠가 많아지면서, 미술관은 늘 사진을 찍으려는 사람들로 북적이게 되었다.

인산인해를 이루는 영국 런던의 내셔널 갤러리와 루브르 박물관. © ianartconsulting

인산인해를 이루는 영국 런던의 내셔널 갤러리와 루브르 박물관. © ianartconsulting

이제 미술관의 과제는 새로워졌다.

사람들을 오게 하는 게 아니라, 너무 많이 오는 사람들을 어떻게 관리할 것인지가 문제다.

루브르 미술관 직원들이 더 이상 감당하지 못하겠다며 파업을 벌인다는 소식이 흥미로웠는데, 국립중앙박물관에도 연일 관광객이 몰려든다고 한다.

야간 개장이나 분관 설립, 수장고형

미술관 등은

관람객을 분산시키기 위한 대안 중 하나다.

둘째로, 좀 더 진정한 과제는 미술관 방문의 효과를 높여주는 일이다.

이번 아트 위크에서도 사진만 찍어대는 이들을 많이 목도했고, ‘우리 이제 다 봤지? 나가자’라는 이야기도 들려왔다.

루브르 미술관에서 모나리자가 있는 방까지 빨리 걸어가서 이제 봤으니 나가자는 말투였다.

이렇게 해서는 아비투스를 얻기 위해 미술관에 간 목적을 결코 달성할 수 없을 것이다.

게다가 누구나 미술관을 가는 시대가 되었으니, 그것이 그리 대단히 고상한 취향일 것도 없는데다가, 작품을 ‘봤다’고

체크하는 것은

눈으로 확인하는 것일 뿐 감상과는 거리가 먼 태도다.

그럼 대체 어떻게 하란 말인가? 바로 작품을 ‘보는’ 것이다.

데이비드 호크니는 ‘천천히 보기’를 제안하며 그림 감상을 음악에 비유하기도 했다.

음악에 대해 잘 말할 수는 없지만 그저 들으면 되는 것처럼, 그림에 대해서 잘 알지 못해도 즐길 수 있고, 그 방법은 한 그림을 오랫동안 보는 것이라고 말한다.

미술관에서

작품 하나를 보는데 평균 8초를 소비한다고 하니, 시도해보면 분명 변화를 느낄 것이다.

그러나 요즘처럼 바쁜 세상에는 오래 보기가 힘들 수 있다.

오래 보든 짧게 보든, 궁극의 과제는 방금 본 작품을 끊임없이 나와 관계 짓는 것이다.

짧게 봐도 생각은 계속할 수 있다.

꼭 작품 앞에서 생각하지 않아도 괜찮다.

‘원숭이 엉덩이는 빨개~, 빨가면 사과~’ 하는 식으로 삼천포를 수만 리 나갔다 들어왔다 하며 작품을 끊임없이 해석하다 보면 어느 새 평소와는 다른 많은 생각을 했음을 깨닫게 될 것이다.

예술 작품은 그 지점을

보이지 않는 패턴으로

그려놓은 퍼즐이고, 이를 푸는 과정이 바로 감상의 시작이다.

Credit Info

MAGAZINE 메종 마리끌레르

에디터 원지은

WRITER 김영애 (이안아트컨설팅 대표)

지능은 유전일까, 환경이 만드는 걸까?

by 사물궁이 잡학지식

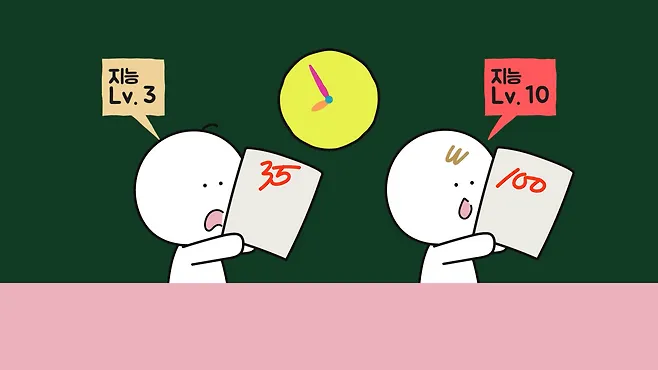

주변을 보면 비슷하게 공부하는 것 같은데도 성적이 잘 나오는 친구들이 있습니다.

물론 학습량이나 학원, 과외 등 여러 변수가 차이를 만들어낸 걸 수도 있겠지만, 지능이 높으면 같은 시간을 투자했을 때 결과물에서 분명한 차이를 드러냅니다.

즉, 타고난 지능의 차이나 지적 잠재력의 차이가 존재한다는 것은 부정할

수

없는 사실입니다.

그렇다면 지능은 온전히 유전의 영향인 걸까요? 아니면 환경에 따라 변하는 걸까요? 이 궁금증을 신경유전학자(neurogeneticist)인 케빈 J. 미첼의 저서 『우리는 무엇을 타고나는가』(원제: Innate: How the Wiring of Our Brains Shapes Who We Are)를 통해 해결해 보고자 합니다.

많은 연구자가 지능에 유전이 얼마나 영향을 미치는지를 확인하기 위해 쌍둥이의 IQ 유사성 을 비교하는 방법을 활용합니다.

이때 유전자가 100% 같은 일란성 쌍둥이는 놀라울 정도로 IQ 점수에 높은 상관관계(r)를 보이는데, 서로 다른 가정에서 자란 경우에도 높은 유사성(r=0.78)을 보입니다.

- 일란성 쌍둥이

- 일란성 쌍둥이

흥미로운 점은 입양된 형제자매나 생물학적 형제자매에서도 꽤 높은 유사성을 보인다는 점입니다.

하지만 이는 아동기 때에만 해당하고, 성장하면서 공유된 환경의 영향이 줄어들면 유사성은 거의 사라졌습니다.

반면 생물학적 형제자매와 쌍둥이는 성인이 되어서도 상당한 유사성을 유지했고, 특히 일란성 쌍둥이에게서는 유전적 효과가 더욱 뚜렷하게 드러났습니다.

하지만 이는 아동기 때에만 해당하고, 성장하면서 공유된 환경의 영향이 줄어들면 유사성은 거의 사라졌습니다.

반면 생물학적 형제자매와 쌍둥이는 성인이 되어서도 상당한 유사성을 유지했고, 특히 일란성 쌍둥이에게서는 유전적 효과가 더욱 뚜렷하게 드러났습니다.

즉, 지능은 매우 강력한 유전적 기반을 갖추고 있지만, 환경의 영향이 전혀 없다고 말하기에는 어려움이 있습니다.

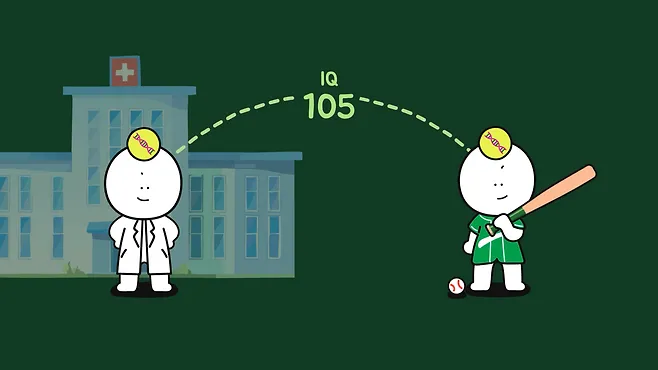

이와 관련해 지난 세기 동안 여러 나라에서 평균 IQ 점수가 꾸준히 오르고 있다는 사실을 알고 있으신가요?

이를 '플린 효과(Flynn effect)'라고 부르는데, 데이터가 존재하는 거의 모든 국가에서 일관되게 발견되는 효과로 짧은 기간의 지능 향상을 유전적 변화로는 설명할 수 없기에 교육·영양·보건 환경의 전반적 개선으로 이해되고 있습니다.

아무래도 영양 상태의 향상이나 산모와 영유아 건강 관리의 개선, 의무교육 기간 연장과 전반적인 교육 수준 향상, 미디어 및 정보 환경의 발달 등이 두뇌 발달과 문제 해결 능력 향상에 이바지했을 것으로 여겨집니다.

대표적인 사례로 아일랜드 국민의 1970년대 평균 IQ는 약 85로 당시 영국 평균인 100과 비교해 크게 낮았습니다.

하지만 이후 농업 중심 사회에서 벗어나 도시화와 산업화가 이루어졌고, 경제 성장을 통해 영양·교육·보건이 개선되면서 1990년대 중반에는 IQ가 약 95로 상승했습니다.

그리고 지금은 영국과 비슷한 수준인 100 정도로 안정됐는데, 이는 플린 효과를 잘 보여주는 사례이자 환경이 지능 발달에 엄청난 영향을

미친다는 점을 시사합니다.

참고로 IQ 검사는 아이의 발달 수준을 측정하기 위해 고안된 것이지, 고정된 능력치가 아닙니다.

인간은 성장하면서 새로운 것을 배우고, 개념 간 연관성을 만들어 더 복잡한 사고를 할 수 있습니다.

그래서 IQ 검사는 연령대별로 보정되어 상대적 위치를 보여주므로 환경과 교육에 따라 점수가 달라질 수 있습니다.

지적 잠재력의 차이는 선천적일 수 있지만, 실제 지능은 좋은 환경과 교육을 거치면 높아질 수 있는 이유이기도 합니다.

하지만 이런 환경에 따른 지능 향상이 모든 사람을 같은 수준으로 끌어올릴 수 있다는 건 아닙니다.

오히려 지능이 높은 사람은 초기 교육에서 더 쉽게 배우며 지식을 생산적으로 활용해 상대적으로 더 많은 이익을 얻어 격차를 벌릴 수 있고, 이 과정은 선순환 구조로 격차가 시간이 지남에 따라 계속 벌어질 수 있습니다.

그래서 아동기부터 상대적으로 높은 점수를 받은 아이는 성인이 되어서도 그 순위를 유지하는 경향이 큽니다.

관련해서 시간에 따른 변화를 같은 사람에게서 추적한 연구 결과에 따르면 11세에 측정한 IQ 점수를 활용해 87세가 되었을 때 같은 집단 내에서의 상대적 순위를 예측할 수 있을 정도입니다.

그렇다고 너무 암담해할 필요는 없습니다.

지능은 인간이 가진 여러 재능 중 하나일 뿐입니다.

개인 간의 격차는 존재하지만 환경이 개선되면서 세대 전체의 평균 지적 성취 수준은 과거보다 높아지고 있고, 더 많은 사람이 복잡한 문제를 해결해 가며 사고할 수 있게 됐습니다. 결국 지능은 유전과 환경이 함께 작용해 만들어집니다.

결국 지능은 유전과 환경이 함께 작용해 만들어집니다.

환경이 모든 격차를 없애주진 않지만, 자기 잠재력을 최대한 발휘할 기회를 주고 있고, 얼마나 끌어낼 수 있는지는 주어진 환경과 본인의 노력 등에 따라 달라질 수 있습니다.

『우리는 무엇을 타고나는가』는 뇌가 우리를 어떻게 만들고, 타고난 본성이 우리의 삶에 어떤 영향을 미치는지를 신경과학·유전학·심리학 등 다양한 분야를 통해 풀어낸 과학 교양서입니다.

우리를 ‘우리답게’ 만드는 것이 무엇인지 궁금한 분들은 한 번 읽어보길 바랍니다.

궁금증이 해결되셨나요?

Copyright. 사물궁이 잡학지식. All rights reserved

나이들수록 더 행복한 부부의 공통점, '이것' 자주 한다

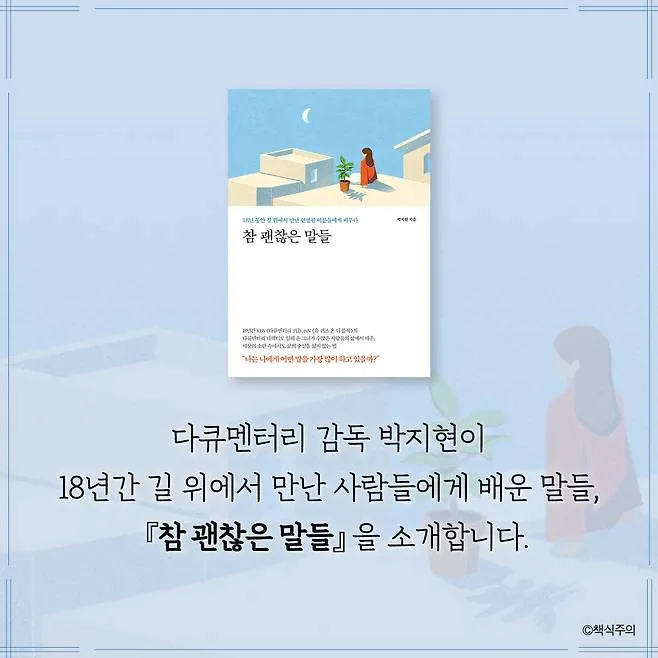

by 책식주의